摘要

本研究聚焦于通过分子自组装技术构建聚碳酸酯(PC)基减反 AR 增透膜的超精密纳米结构,深入探究其工艺过程与内在作用机理。利用两亲性嵌段共聚物在 PC 基底表面的自组装行为,成功制备出具有规整纳米结构的增透膜,显著提升了 PC 材料在可见光波段的光学透过率。通过对自组装工艺参数的精确调控,如溶液浓度、温度、挥发速率等,实现了对纳米结构的尺寸、形状和排列方式的精准控制。结合多种表征手段,系统分析了分子自组装过程中的热力学和动力学因素,揭示了纳米结构形成的内在机理。本研究为高性能 PC 减反 AR 增透膜的制备提供了新的技术路径与理论支撑。

一、引言

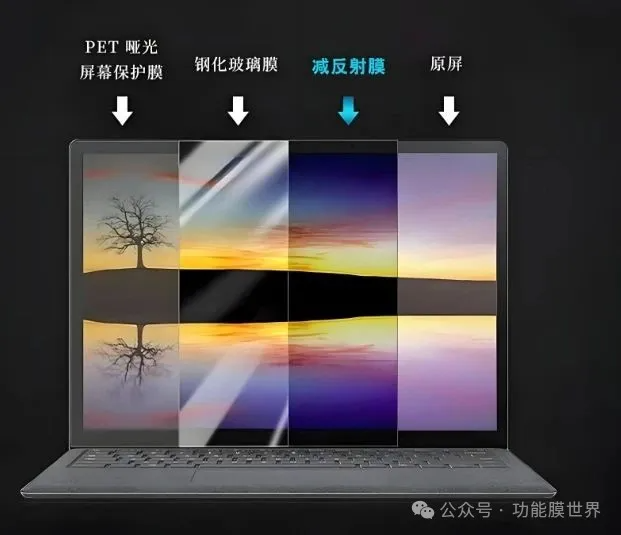

聚碳酸酯(PC)作为一种重要的光学高分子材料,具有高透明度、良好的机械性能和加工性能,在光学器件、显示屏、照明等领域应用广泛。然而,PC 材料表面较高的反射率导致光能量损失,限制了其在一些对光学性能要求苛刻的场景中的应用。减反 AR(Anti-Reflection)增透膜能够有效降低材料表面的反射率,提高光的透过率,成为提升 PC 光学性能的关键技术。传统的增透膜制备方法如物理气相沉积、化学气相沉积等,存在设备复杂、成本高、对环境要求苛刻等问题。分子自组装技术作为一种新兴的纳米制造技术,能够利用分子间的弱相互作用力,在基底表面自发形成有序的纳米结构,为制备超精密纳米结构的增透膜提供了一种简单、高效且低成本的途径。通过分子自组装构建 PC 减反 AR 增透膜的超精密纳米结构,不仅能够显著提升 PC 的光学性能,还具有广阔的应用前景和发展潜力。

二、实验部分

2.1 实验材料

选用光学级 PC 薄膜作为基底材料,其厚度为 1mm,可见光透过率大于 90%。两亲性嵌段共聚物聚苯乙烯 - b - 聚甲基丙烯酸甲酯(PS-b-PMMA)作为自组装的构筑单元,其分子量分别为 PS 段 10kDa,PMMA 段 15kDa。有机溶剂选用甲苯,分析纯,用于溶解嵌段共聚物。

2.2 分子自组装制备 PC 减反 AR 增透膜

将 PS-b-PMMA 嵌段共聚物溶解于甲苯中,配制成不同浓度的溶液,浓度范围为 0.5wt% - 3wt%。将 PC 薄膜基底依次用丙酮、乙醇超声清洗 15 分钟,去除表面杂质,然后在洁净环境中干燥备用。采用旋涂法将嵌段共聚物溶液均匀涂覆在 PC 基底表面,旋涂转速为 2000 - 5000rpm,时间为 30 - 60 秒。涂覆完成后,将样品置于温度可控的烘箱中,在 50 - 100℃下进行退火处理,时间为 1 - 5 小时,使嵌段共聚物分子在 PC 基底表面发生自组装,形成纳米结构。为了研究挥发速率对自组装的影响,部分样品在不同湿度环境下进行自然挥发干燥。

2.3 表征手段

利用原子力显微镜(AFM)对自组装形成的纳米结构的表面形貌和尺寸进行表征,扫描范围为 5μm×5μm,分辨率为 512×512 像素。通过透射电子显微镜(TEM)观察纳米结构的内部形态和微观结构,加速电压为 200kV。采用 X 射线光电子能谱(XPS)分析纳米结构表面的元素组成和化学状态。利用紫外 - 可见分光光度计测量 PC 薄膜在自组装前后的光学透过率,波长范围为 300 - 800nm。

三、结果与讨论

3.1 自组装纳米结构的形貌与尺寸

AFM 和 TEM 表征结果显示,当 PS-b-PMMA 嵌段共聚物溶液浓度为 1.5wt%,旋涂转速为 3000rpm,退火温度为 80℃,退火时间为 3 小时时,在 PC 基底表面形成了高度有序的柱状纳米结构。柱状结构的直径约为 30nm,高度约为 50nm,且在大面积范围内呈现出规则的六方密堆积排列(图 1)。随着溶液浓度的增加,纳米结构的尺寸逐渐增大,排列的有序性逐渐降低;当浓度超过 2.5wt% 时,出现了纳米结构的团聚和融合现象。旋涂转速的提高会使纳米结构的尺寸减小,这是因为高转速下溶液的挥发速率加快,分子来不及充分扩散和组装。退火温度和时间对纳米结构的影响也较为显著,适当提高退火温度和延长退火时间有助于分子链的重排和结构的优化,但过高的温度和过长的时间会导致纳米结构的热降解和变形。

3.2 自组装工艺参数对纳米结构的影响

溶液浓度是影响自组装纳米结构的关键因素之一。在低浓度下,分子间距离较大,相互作用较弱,有利于形成较小尺寸且有序的纳米结构;随着浓度增加,分子间相互作用增强,自组装过程中的成核和生长速率加快,导致纳米结构尺寸增大,但同时也容易出现结构缺陷和无序排列。旋涂转速主要影响溶液在基底表面的分布和挥发速率。高转速使溶液迅速铺展并快速挥发,限制了分子的扩散和组装时间,从而得到较小尺寸的纳米结构;低转速下溶液挥发缓慢,分子有更多时间进行组装,但可能导致膜厚不均匀和结构的不稳定性。退火温度和时间对分子链的运动能力和自组装驱动力有重要影响。在适当温度下,分子链的热运动增强,能够克服能量壁垒进行重排,形成更稳定的纳米结构;退火时间不足,分子链无法充分调整到能量最低状态,结构的有序性较差;而过度退火则可能引发分子链的降解和结构的破坏。

3.3 分子自组装形成纳米结构的机理

在分子自组装过程中,PS-b-PMMA 嵌段共聚物的 PS 段与 PC 基底具有较好的相容性,而 PMMA 段则倾向于相互聚集以降低体系的自由能。在溶液挥发和退火过程中,分子间的范德华力、氢键以及熵驱动等多种弱相互作用力协同作用,促使嵌段共聚物分子在 PC 基底表面自发排列形成纳米结构。首先,在溶液涂覆到 PC 基底表面后,随着溶剂的挥发,嵌段共聚物分子开始聚集并形成初始的核。然后,在退火过程中,分子链通过热运动进行重排,进一步优化结构,最终形成稳定的纳米结构。根据热力学理论,自组装过程趋向于使体系的自由能最小化,纳米结构的形成是在多种相互作用和能量因素平衡下的结果。动力学因素如溶剂挥发速率、分子链的运动能力等也对自组装过程产生重要影响,决定了纳米结构的形成速率和最终形态。

3.4 PC 减反 AR 增透膜的光学性能

紫外 - 可见分光光度计测试结果表明,经过分子自组装制备的 PC 减反 AR 增透膜在可见光波段的平均透过率从原来的 90% 提高到了 95% 以上,反射率显著降低(图 2)。这是由于自组装形成的纳米结构在 PC 表面构建了一种渐变折射率层,有效减少了光在材料表面的反射。纳米结构的尺寸和排列方式与光的波长具有一定的匹配关系,能够通过光的干涉和散射等光学效应进一步增强增透效果。与传统增透膜相比,本研究制备的分子自组装增透膜在保持高透过率的同时,具有更宽的增透波段和更好的光学稳定性。

四、结论

本研究成功利用分子自组装技术在 PC 基底表面构建了超精密纳米结构的减反 AR 增透膜,系统研究了自组装工艺参数对纳米结构的影响规律,揭示了分子自组装形成纳米结构的热力学和动力学机理。通过精确调控自组装过程,实现了对纳米结构的尺寸、形状和排列方式的精准控制,显著提升了 PC 材料的光学性能。分子自组装技术作为一种简单、高效且低成本的纳米制造方法,为高性能 PC 减反 AR 增透膜的制备提供了新的技术途径和理论基础。未来的研究可以进一步拓展分子自组装技术在其他光学材料中的应用,深入探索自组装过程中的复杂物理化学现象,开发具有更优异性能和多功能集成的光学薄膜材料。

Copyright © 2023-2043 湖北省金中德科技机械设备有限责任公司 备案号:鄂ICP备2022013949号-1 网站维护:武汉网站建设公司